Comment traiter le confort d’été dans nos bâtiments neufs et rénovés ?

Le confort d’été n’est plus un sujet secondaire. Ne devrait-on pas plutôt parler d’inconfort d’été, d’ailleurs ? Avec des étés toujours plus longs, plus chauds et plus intenses, il devient un enjeu central de la qualité d’usage des bâtiments, qu’il s’agisse de logements, de bureaux, d’écoles, crèches ou d’équipements publics.

Notre ambition reste inchangée : vous fournir des repères fiables et opérationnels pour orienter vos politiques publiques, sécuriser vos investissements et subventions, et valoriser les projets réellement performants face aux défis climatiques à venir.

Garantir le confort d’été : défis et leviers pour les acteurs publics

Avec le changement climatique, la question du confort d’été devient centrale dans la conception et la rénovation des bâtiments. Il désigne la capacité d’un bâtiment à rester agréable à vivre lors des fortes chaleurs, sans recours à la climatisation. Au-delà du confort des occupants, c’est un levier de sobriété énergétique, désormais intégré dans les réglementations et les démarches de certification des bâtiments.

Pourquoi est-ce un sujet institutionnel ?

Aujourd’hui, la RE2020 intègre une approche du confort d’été à travers l’indicateur des Degrés-Heure (DH), mais dans les faits, elle reste insuffisante pour garantir une réelle résilience thermique des bâtiments. Les vagues de chaleur de plus en plus intenses et précoces montrent les limites du cadre réglementaire actuel : il fixe un seuil, mais ne prend pas toujours en compte la diversité des contextes locaux, des typologies de bâtiments ou des usages réels.

C’est pourquoi il devient essentiel d’encourager les maîtres d’ouvrage à aller au-delà de la réglementation, en intégrant dès la conception une réflexion globale sur l’inertie, l’orientation, la ventilation naturelle, et la gestion de l’albédo (la capacité d’une surface à réfléchir la lumière du soleil : plus une surface est claire, plus son albédo est élevé et moins elle absorbe de chaleur), afin d’éviter l’effet îlot de chaleur.

Ces démarches, bien qu’exigeantes, permettent de concevoir des bâtiments réellement adaptés au climat de demain, et pas seulement conformes aux seuils d’aujourd’hui.

Le degré-heure (DH) : l’indicateur du confort d’été dans le neuf

Le degré-heure (DH) est l’indicateur du confort estival de la RE2020. Il constitue un repère central dans la conception des bâtiments neufs performants. Il mesure l’inconfort cumulé quand la température intérieure dépasse le seuil de 28°C dans les logements en journée et 26°C dans les logements en nocturne. Au dessus de ces températures, on considère qu’il y a inconfort.

Exemple : Si un logement reste à 30°C pendant 10h, soit 2°C au-dessus du seuil de 28°C, il cumule 20DH. Le calcul réel du DH additionne ces dépassements sur toute l’année.

Le TIC : le repère pour la rénovation

Contrairement au Degré-Heure (DH), qui s’applique uniquement au neuf, le TIC – Température Intérieure Conventionnelle est l’indicateur de référence pour la rénovation. Il correspond à la température intérieure maximale atteinte dans un bâtiment lors d’un épisode chaud de référence.Le TIC reste un outil d’analyse utile en rénovation, mais son interprétation doit être associée à une évaluation qualitative du confort d’été et aux solutions concrètes mises en œuvre (inertie, occultation, ventilation, végétalisation…).

Pour être conforme, la température intérieure calculée (TIC) du projet doit être inférieure à la température de référence (TICref) fixée par la réglementation.

Cet indicateur permet d’évaluer la capacité du bâtiment à limiter la surchauffe, en prenant en compte :

• la compacité du bâti,

• la surface vitrée et son orientation,

• la ventilation,

• et les protections solaires.

Cependant, le TIC n’est pas toujours représentatif de la réalité d’usage, car il dépend fortement de la typologie du bâtiment et des conditions de simulation.

C’est pourquoi il ne peut pas être intégré directement dans les marges locales ou dispositifs d’aides, contrairement au DH.

Et dans nos référentiels ? Nos référentiels prennent en compte le degré-heure (DH) comme indicateur, aux côtés de l’analyse des risques climatiques, de la résilience des enveloppes, et des critères de performance environnementale.

Référentiel BEE Logement Neuf

Disponible sur notre site, le référentiel BEE Logement Neuf intègre pleinement les enjeux d’adaptabilité des bâtiments face au changement climatique.

Le confort d’été ne se joue pas uniquement à l’intérieur. Le référentiel BEE Logement Neuf mesure le confort d'été via les exigences suivantes :

- Calcul de l’albédo moyen de la parcelle en fin d’opération

- Limitation des îlots de chaleur par la végétalisation du site

- Limitation des températures estivales

Ces leviers concrets traduisent une conviction : la performance environnementale ne s’arrête pas aux murs du bâtiment, elle s’étend à tout son écosystème urbain.

Référentiel BEE Logement Rénovation

En rénovation, plusieurs solutions permettent d’améliorer le confort d’été sans recourir à des systèmes énergivores et notre référentiel intègre ces enjeux via les exigences suivantes :

- Calcul de l’albédo moyen de la parcelle en fin d’opération

- Limitation des îlots de chaleur par la végétalisation du site

- Isolation thermique minimale

- Limitation des températures estivales

Rappel :

L’indicateur Degrés-Heures (DH) n’existe pas en rénovation — même si certains dispositifs d’aides ou de subventions l’ont parfois intégré par erreur. Le seul indicateur chiffré est le TIC (Température Intérieure Conventionnelle), présent dans l’étude thermique.

👉 Le TIC du bâtiment doit être inférieur au TIC de référence, mais il ne peut pas être intégré dans les marges locales, car il dépend fortement de la compacité du bâtiment et de la surface vitrée.

Référentiel BEE Tertiaire Neuf

Disponible sur notre site, le référentiel BEE Tertiaire Neuf met l’accent sur la résilience et l’adaptabilité des bâtiments face aux évolutions climatiques et aux usages futurs. Dans ce type de bâtiment, le confort d’été repose sur des approches adaptées à l’usage et à la fréquentation des bâtiments. Notre référentiel intègre ces enjeux via les exigences suivantes :

- Calcul de l’albédo moyen de la parcelle en fin d’opération

- Limitation des îlots de chaleur par la végétalisation du site

- Performance énergie RT 2012 - niveau RT 2012 -10%

- Performance énergie RT 2012 - niveau passif

- Confort thermique - Ventilation douce,

- Confort thermique - Absence de flux d'air parasite

Cette approche globale dépasse les exigences de la RE2020, pour encourager des projets réellement durables, capables de répondre aux enjeux de demain.

Dans le tertiaire, le confort d’été reste un défi majeur, souvent sous-évalué, alors même qu’il conditionne la performance énergétique et le bien-être des usagers. Trop de bâtiments récents ont été construits sans réelle prise en compte des surchauffes estivales, entraînant une dépendance accrue à la climatisation.

Référentiel BEE Tertiaire Rénovation

Dans le référentiel BEE Tertiaire Rénovation, Prestaterre met l’accent sur une approche complète du confort d’été via les exigences suivantes :

- Calcul de l’albédo moyen de la parcelle en fin d’opération

- Limitation des îlots de chaleur par la végétalisation du site

- Performance énergie - Isolation thermique minimale

- Confort thermique - Ventilation douce

- Confort thermique - limitation des températures estivales

Rappel :

L’indicateur Degrés-Heures (DH) n’existe pas en rénovation — même si certains dispositifs d’aides ou de subventions l’ont parfois intégré par erreur. Le seul indicateur chiffré est le TIC (Température Intérieure Conventionnelle), présent dans l’étude thermique. 👉 Le TIC du bâtiment doit être inférieur au TIC de référence, mais il ne peut pas être intégré dans les marges locales, car il dépend fortement de la compacité du bâtiment et de la surface vitrée.

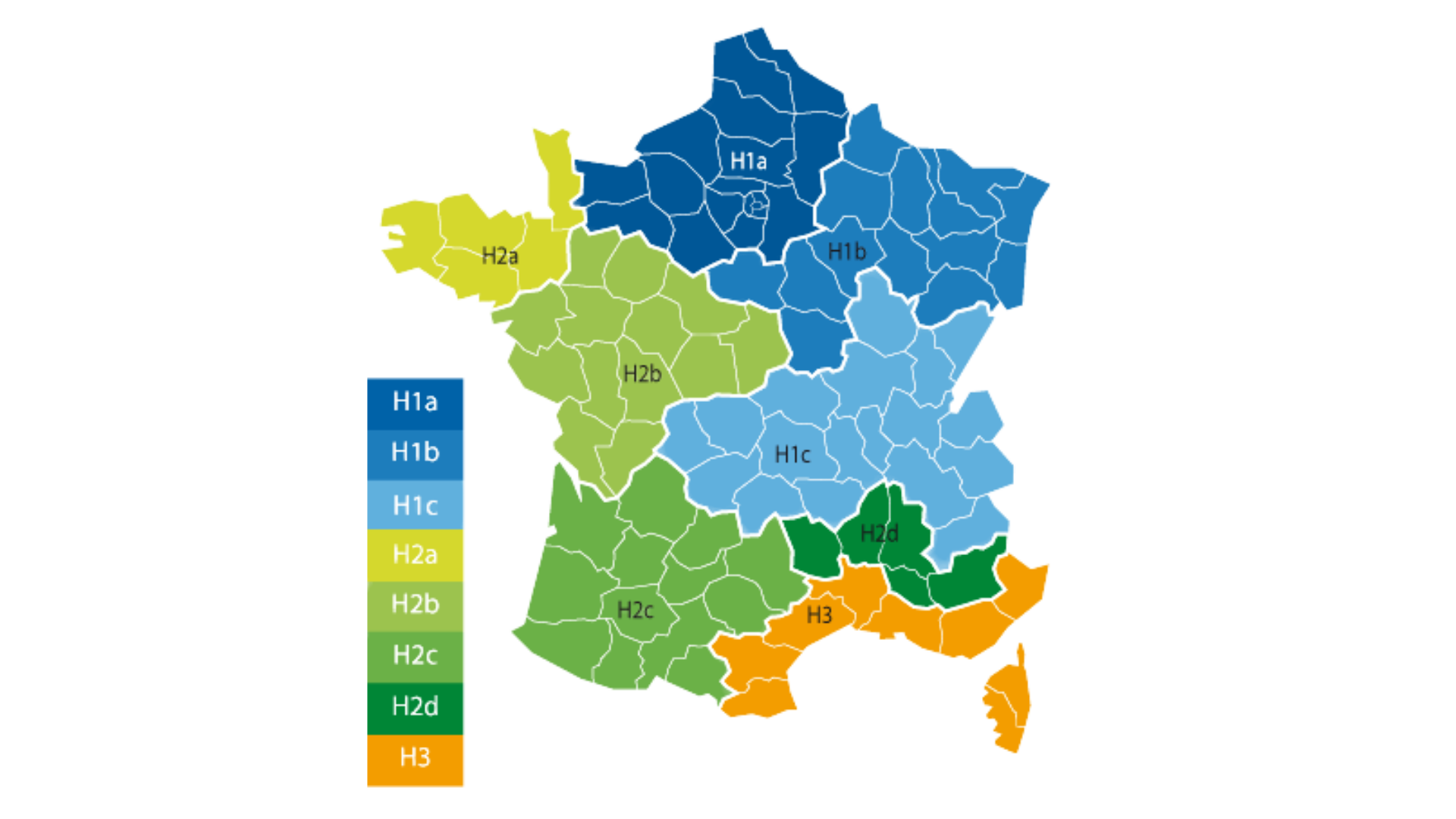

Zoom : les Degrés Heure en France

Le niveau de DH varie fortement selon les zones climatiques françaises : un bâtiment à Lille, Lyon ou Marseille n’affrontera pas les mêmes conditions. Nous avons extrait, à partir d’opérations certifiées ou en cours de certification par Prestaterre Certifications, des valeurs de DH atteintes dans les études thermiques, sur différentes opérations par régions.

Cet aperçu montre à quel point l’adaptation du bâti aux conditions locales est essentielle pour garantir la performance réelle et le confort des occupants.

Normandie

Opérations certifiées ou en cours de certification : DH entre 483 et 627.

En Normandie, un DH autour de 500 à 600 est considéré comme tout à fait normal pour des logements bien conçus.

Les écarts s’expliquent surtout par la conception du logement : un logement traversant affiche en moyenne 20 à 30 % de DH en moins qu’un logement non traversant.

La ventilation naturelle et la faible inertie urbaine (moins d’îlots de chaleur) contribuent à maintenir un bon niveau de confort d’été dans la région.

Île-de-France

Opérations certifiées ou en cours de certification : DH entre 432 et 1180,7.

En Île-de-France, les niveaux de DH sont parmi les plus élevés du nord du pays, c’est la conséquence de la densité urbaine, qui a des contraintes de conception du bâtiment. Les bâtiments non traversants ou fortement vitrés peuvent dépasser 1 000 DH, contre 600 à 700 DH pour des configurations mieux orientées et protégées.

On observe une forte sensibilité aux protections solaires et à l’albédo, des leviers majeurs pour réduire la surchauffe en milieu urbain dense.

Auvergne-Rhône-Alpes (AURA)

Opérations certifiées ou en cours de certification : DH entre 403 et 967.

La région présente des contrastes importants entre la zone alpine (altitude, DH plus faibles) et la vallée du Rhône, plus exposée aux vagues de chaleur estivales.

Un bâtiment bien conçu en zone urbaine affiche entre 600 et 700 DH, tandis que des configurations moins favorables peuvent atteindre 900 DH.

Les protections solaires dynamiques et la surventilation nocturne sont des leviers particulièrement efficaces dans cette région contrastée.

Nouvelle-Aquitaine

Opérations certifiées ou en cours de certification : DH entre 410 et 1 057.

En Nouvelle-Aquitaine, les écarts s’expliquent par la diversité climatique : le littoral atlantique reste tempéré (autour de 500 DH), tandis que l’intérieur (Périgord, Charente, sud Gironde) enregistre régulièrement 800 à 1 000 DH.

Les vitrages performants et les brise-soleil orientables permettent de limiter efficacement les surchauffes sur ces zones continentales.

Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA)

Opérations certifiées ou en cours de certification : DH entre 634 et 1 287.

C’est l’une des régions où les valeurs de DH sont les plus élevées de France. Les conditions climatiques méditerranéennes, associées à des étés longs et secs, accentuent le risque de surchauffe.

Les brise-soleil, casquettes et végétalisations des abords sont des incontournables pour garantir le confort d’été.

Occitanie

Opérations certifiées ou en cours de certification : entre 353 et 658.

Les opérations présentent une bonne résilience thermique, grâce à des solutions bioclimatiques efficaces.

La ventilation naturelle nocturne et les protections solaires permettent de contenir les hausses de température.

Centre-Val de Loire (CVL)

Opérations certifiées ou en cours de certification : 436 pour du traversant et 494 en logement non traversant.

Le climat tempéré et peu contrasté permet de maintenir des niveaux d’inconfort modérés.

Les bâtiments bien orientés et protégés atteignent des performances stables.

Bourgogne–Franche-Comté (BFC)

Opérations certifiées ou en cours de certification : entre 558 et 571 DH.

Les opérations certifiées affichent des résultats homogènes.

La bonne inertie thermique des bâtiments et une ventilation naturelle maîtrisée assurent un confort d’été satisfaisant.

Bretagne

Opérations certifiées ou en cours de certification : entre 60 et 420 DH.

C’est l’une des régions les plus confortables de France en période estivale. Le climat océanique, l’exposition aux vents et la faible densité urbaine limitent l’accumulation de chaleur. Les bâtiments traversants atteignent des niveaux remarquables.

Pays de la Loire

DH observés : entre 287 et 1 105.

Les DH varient selon l’exposition et la typologie des logements.

Les écarts importants illustrent la nécessité de protections adaptées, notamment brise-soleil et stores extérieurs, dans les zones urbaines denses.

Haut De France

DH observés : entre 403 et 1 005.

Les bâtiments récents montrent des performances très variables : les logements non traversants et fortement vitrés sont les plus sensibles.

Un DH moyen autour de 600 à 700 reste une valeur de référence réaliste pour la région.

Afin de limiter l’inconfort estival, les durées de dépassement des températures de confort dans les logements doivent être encadrées.

Chez Prestaterre Certifications, nos équipes ont établi trois niveaux de Degrés-Heure (DH), permettant d’évaluer la qualité du confort d’été en fonction des régions de France. Ces seuils constituent une grille de lecture simple, du niveau le plus contraint (fort inconfort - niveau 3) au plus performant (niveau 1), où le bâtiment assure une résilience optimale face aux fortes chaleurs.

Niveau 3

Zone | Indicateur DH |

| H1a / H1b | 812,5 |

| H1c / H2a / H2b / H2c | 875 |

| H2d / H3 | 937,5 |

Niveau 2

Zone | Indicateur DH |

| H1a / H1b | 625 |

| H1c/H2a/H2b/H2c | 687,5 |

| H2d/H3 | 750 |

Niveau 1

Zone | Indicateur DH |

| H1a / H1b | 375 |

| H1c / H2a / H2b / H2c | 500 |

| H2d / H3 | 625 |

En résumé

- Le Degré Heure (DH) est un indicateur clé du confort d’été dans le neuf.

- De nombreux leviers existent pour agir sans climatisation : protections solaires, matériaux, gestion domotique, conception bioclimatique.

- La prise en compte des zones climatiques est indispensable pour des politiques locales d’aide efficaces.